***

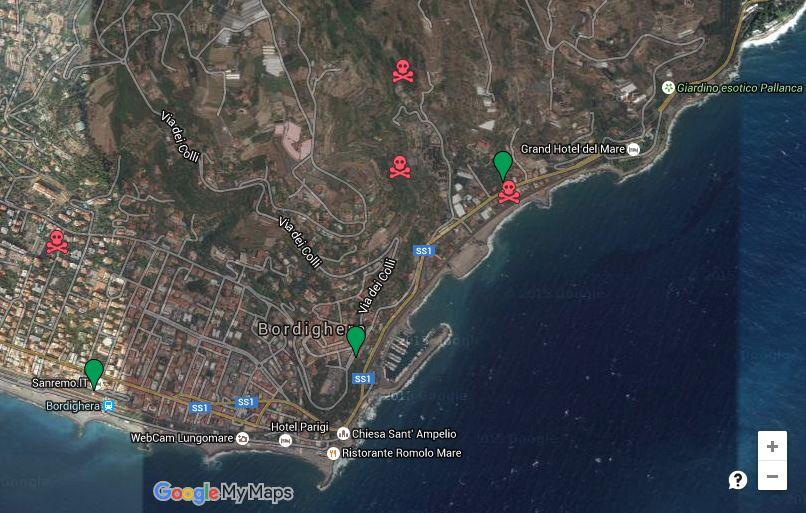

Ill. l’organisation médiévale des jardins de palmiers de Bordighera

Citer cet article: CASTELLANA R. 2012-2015. Les collections de palmiers de la côte d’azur & l’histoire de l’acclimatation. Chapitre 3/3 : une expérience de reconversion écosystémique d’un jardin historique de palmiers dattiers (Phoenix dactylifera). Notes de recherche. Publication en ligne. CRP Ed. Web link

Sommaire de l’article

Introduction

1.Palmiculture

2.Flore

3.Faune

4.Patrimoine

Conclusion

Abstract. Le projet de Jardin Expérimental Phoenix a vu le jour à la fin de l’année 2008. Il concernait le dernier jardin de palmiers dattiers de la palmeraie historique de Bordighera. Située en Italie cette palmeraie remonte à la fin du moyen-âge. Le Jardin Expérimental Phoenix possède donc une forte dimension patrimoniale. Outre qu’il s’agit de l’un des rares jardins ayant perduré de cette époque jusqu’à nos jours, il atteste d’autre part du plus ancien témoignage connu de l’introduction du palmier dattier en Europe, après la palmeraie espagnole d’Elche. Les recherches et expérimentations que nous avons menées s’inscrivaient dans le cadre du Projet Phoenix, un programme de recherches euro-méditerranéen conduit en collaboration avec l’Institut pour la Recherche et le Développement (IRD). Nous avons ainsi procédé à l’analyse génétique, morphologique et phénologique des palmiers implantés sur ce site en marge de leur aire naturelle de culture. Plus largement, le projet de Jardin Expérimental visait aussi à élaborer une gestion écosystémique et durable du site de la palmeraie historique et de ses écosystèmes.

***

INTRODUCTION. Le jardin Phoenix assurait depuis le moyen-âge des productions essentiellement destinées aux communautés juives d’Europe centrale et orientales pour leurs fêtes rituelles, ainsi qu’au Vatican pour les célébrations de la Pâque chrétienne. Elles consistaient dans la culture de feuilles de palmiers devant répondre à des critères rituels propres à ces deux religions. La palmeraie historique de Bordighera abritait alors une centaine de jardins de ce type, étagés en terrasses et dominant un vallon littoral lui aussi planté en palmiers. Le site comptait jusqu’au 20ème siècle environ 15000 palmiers. Lorsqu’a démarré ce projet ces palmiers étaient dans un état de dégénérescence du essentiellement à leur âge avancé, ainsi qu’à l’absence d’irrigation et d’amendement des sols. L’état du jardin était toutefois bien meilleur que celui de l’ensemble de la palmeraie, devenue une friche agraire suite à l’abandon progressif de la plupart des cultures, et notamment de la palmiculture depuis une cinquantaine d’années. Le Jardin Phoenix se compose d’une dizaine de planches de terrasses très étroites et très escarpées. Il abrite une centaine de palmiers sur moins d’un hectare ainsi que deux bassins et une petite maison. Située à l’embouchure d’un torrent méditerranéen, la palmeraie dispose de ressources hydriques conséquentes, mais la disposition des parcelles en terrasses étroites et l’absence d’un accès routier systématique rend difficile sa reconversion. A cela s’ajoute une forte pression immobilière sur l’ensemble de la région, et plus particulièrement sur ce vallon situé en bord de mer, à seulement 15 km de la Côte d’Azur (10 millions de touristes/an). L’ensemble de ces contraintes est donc assez similaire à celles que connaissent nombre de palmeraies de production dans le monde méditerranéen. Le projet de Jardin Expérimental a été conçu dans ce contexte, afin d’offrir une alternative viable à la déprise agraire actuelle. Il a débouché sur une proposition inspirée des Parcs naturels Urbains (PNU), développés en France depuis une vingtaine d’années, qui n’a pas été retenue.

***

Les recherches et expérimentations menées entre 2008 et 2018 à Bordighera ont concerné les domaines suivants:

*l’analyse génétique, morphologique et phénologique des palmiers implantés sur ce site en marge de leur aire naturelle de culture,

*les besoins en eau du palmier dattier,

*la gestion des sols et des déchets végétaux,

*la gestion écosystémique et durable des cultures associées,

*la bio-diversité en matière de faune et de flore,

*la régénération du site de la palmeraie historique et de ses écosystèmes.

Ces recherches ont été conduites dans un souci de développement durable, faisant appel à peu de moyens et orienté vers une optimisation de l’agro-biodiversité. Le site a par ailleurs été l’objet d’une expérimentation (contrainte) de lutte intégrée (Integrated Pest Management) contre le Charançon Rouge du palmier (Red Palm Weevil). Apparu en 2007 dans les plantations urbaines ornementales, ce ravageur s’est ensuite diffusé, en 2013, en direction de la palmeraie historique. Nos expérimentations ont pris fin suite à l’absence de soutien des partenaires institutionnels italiens. Les pages qui suivent rendent compte des initiatives que nous avons développées dans le Jardin Expérimental de Bordighera en matière d’irrigation, de biodiversité (faune et flore) et de patrimoine.

***

1.PALMICULTURE

Illustration. Un puits à noria caractéristique du paysage agraire de la palmeraie de Bordighera. Le palmier dattier nécessite d’importants apports en eau pendant la saison chaude. Le système d’irrigation de la palmeraie de Bordighera reposait sur des canaux distribuant les eaux captées dans le vallon, à destination des parcelles et de leurs bassins. Des puits à balancier et à noria, installés dans la partie basse du site, venaient compléter le dispositif, lequel alimentait aussi les moulins du village. La 1ère phase de notre intervention a consisté à restaurer l’irrigation estivale des palmiers. La 2nde phase d’expérimentation a concerné l’amendement des sols. Les résultats ont été rapides et spectaculaires en matière de reprise végétative.

***

IRRIGATION. Suite à la déprise agraire et à la disparition des dispositifs traditionnels d’irrigation, les palmiers connaissaient un important stress hydrique au cours des mois d’été, ce qui limitait drastiquement leur croissance et leur développement. Un dispositif d’irrigation automatique par goutte à goutte a été mis en place, sur une moitié du terrain dans un premier temps afin de pouvoir évaluer son efficacité. Si l’irrigation s’est révélée particulièrement bénéfique, le système de goutte à goutte a vite montré ses limites. Le jardin a en effet attiré dès lors les blaireaux vivant dans le vallon, lesquels trouvaient un sol meuble qu’ils pouvaient creuser pour se nourrir. Ils ont ainsi détérioré à plusieurs reprises les tuyaux et il a fallu abandonner cette technique. Un dispositif d’arrosage manuel a donc été installé sur l’ensemble des parcelles. Son inconvénient réside dans le fait que l’arrosage du terrain prend trois heures, deux fois par mois pendant quatre mois. Un projet de goutte à goutte alternatif a été élaboré. Il consistait à intégrer les tuyaux dans des barrières délimitant les plates-bandes. Il n’a pu être réalisé faute de subvention. Les problèmes rencontrés dans ce domaine nous ont convaincus que la gestion d’un jardin de ce type doit différer à la fois de celle des espaces verts comme de la gestion des plantations agricoles.

***

AMENDEMENT & DPC. Plusieurs dispositifs de paillage (mulch) ont été expérimentés, en direction de la limitation de l’évapo-transpiration et de l’amendement des sols.

*les écorces de pin, une couverture classique utilisée en espaces verts, et qui est un matériau importé,

*la paille, qui n’est pas non plus une ressource locale mais qui est particulièrement économique,

*les feuilles de chêne, une ressource locale, et diverses autres feuilles d’arbre en automne,

*les feuilles et noyaux d’olivier, une ressource abondante sur le site,

*la canne de Provence (Aurundo donax), une autre ressource tout aussi abondante sur le site,

*les déchets des nombreux plants de lierre qui poussent sur le site et peuvent menacer la survie des palmiers,

*un dernier paillage, de type forestier, a été expérimenté à partir des déchets provenant des palmiers (feuilles, spathes, et inflorescences découpées manuellement ou traités par vermi-compostage, et fibres de stipes décomposés naturellement). Le paillage de type forestier s’est avéré le plus adapté, du fait qu’il permet le recyclage des déchets de taille de la palmeraie. Afin d’améliorer son efficacité, il a été combiné dans un premier temps aux autres matériaux, sous la forme de strates alternées au fil des saisons.

Le compostage des déchets du palmier dattier (DPC) a aussi été expérimenté. Il s’agit d’une technique pratiquée au niveau de l’économie du système oasien. Elle nécessite toutefois des investissements coûteux, en matière de broyage des palmes et de main d’œuvre (en ce qui concerne la manutention des andains). Nous avons donc expérimenté plusieurs dispositifs alternatifs.

*la technique dite du lasagne, consiste à alterner des couches de déchets végétaux (non broyés) et de carton. Attirés par la cellulose, les vers de terre sont les agents de la transformation. Cette technique, qui ne concerne que les feuilles et le rachis, est à la fois très efficace et simple à mettre en œuvre. La technique du lasagne s’est révélée particulièrement intéressante. Elle a été pratiquée directement sur deux terrasses de culture et par la suite dans une dizaine de compostières.

*le recyclage des pétioles s’est inspiré d’une technique locale de fabrication de terreau, qui consiste à les mélanger avec de la terre. Les pétioles ont été enterrés à cet effet dans les allées du jardin, la terre extraite servant à recouvrir les lasagnes, ce qui améliore grandement leur efficacité.

*suite à l’observation de la décomposition naturelle des stipes sur pied, sous l’action de leur colonisation par divers insectes, nous avons procédé à leur regroupement, après les avoir découpés en tronçons, sur plusieurs points du site. Le principal agent de cette décomposition naturelle est un coléoptère, le cétoine doré. Le résultat final consiste en une sorte de tourbe végétale qui peut être directement répandue sur le terrain.

*les déchets résiduels ont été brûlés en andains afin d’obtenir du charbon de bois. Ce charbon de bois a ensuite été ajouté au compost, une technique d’amendement connue en agronomie tropicale sous le nom de « biochar ».

***

2. FLORE

Suite à des décennies de pratiques agricoles tournées vers des monocultures associées aux palmiers, le site présentait une extrême pauvreté en matière de biodiversité. Une 3ème phase d’intervention a consisté à mettre en place plusieurs dispositifs expérimentaux destinés à instaurer un écosystème durable. Ces dispositifs s’inspirent du modèle oasien des cultures associées, abritant sous le couvert des palmiers deux étages de plantes arbustives et herbacées. Des plates-bandes ont ainsi été délimitées autour des palmiers, en bordure des terrasses ainsi qu’au pied des murs. Quelques parcelles ont fait l’objet de semis du type ‘jachère fleurie’ (parfois après un léger écobuage destiné à préparer les sols sans intervention mécanique). Au fur et à mesure de l’évolution de ces dispositifs, diverses plantes vivaces (de préférence mellifères) ont été introduites. Outre l’amélioration de la biodiversité, l’objectif de ces dispositifs expérimentaux visait aussi à donner naissance à un milieu équilibré ne nécessitant pas d’entretien particulier, afin de réduire les frais liés aux interventions régulières de taille de la végétation adventice. Les expérimentations ont conduit à déterminer trois types de situations, en fonction de leur ensoleillement.

***

Typologie des essais d’introduction de plantes

*faciès sous-bois (zones ombragées). Il s’agit des parcelles où le couvert des palmiers est particulièrement dense. C’est le faciès originel de la palmeraie. Une association végétale s’est rapidement imposée. Elle se compose des plantes suivantes: Asparagus (2 variétés), Clorophytes (2 variétés), Consoudes, Fougères (2 variétés), Misères (4 variétés), Pervenches (3 variétés), Phytolaca, Ruscus, Solanum nigrum, Sedum (variété à fleurs blanches). Cette association végétale est remarquable par sa rusticité et sa stabilité. Elle ne nécessite aucun entretien particulier. Les plantes qui suivent ont aussi été expérimentées dans ces mêmes espaces mais avec moins de succès: Ajuga repens, Begonia bulbeux, Bergenia, Buxus, Cyclamen, Dianthus (plumarius?), Digitale, Euchères (2 variétés), Fraises (2 variétés), Hortensia, Hosta, Kalistemon, Myosotis (2 variétés), Néflier, Pachysandra, Papyrus, Potentille, Ricin, Violettes.

*faciès plates-bandes (zones semi-ouvertes). Il s’agit des parcelles où les palmiers sont peu nombreux, suite à la déforestation partielle du site. Les plantes suivantes ont été introduites: Abutillion, Agatea, Anthemis, Asparagus (2 variétés), Astilbe, Belle de nuit, Bulbinella, Dahlia, Dianthus, Dimorphotèque, Erigeron, Euryops, Forsythia, Fraises, Gaillardes (2 variétés), Gazania, Geranium citronelle, Glaieuls, Gueule de loup, Hellebore, Hypericus (Millepertuis), Iris, Iberis, Lantana, Lavandes, Mélisse, Potentille, Sauge arbustive, Scaevola, Sedum (variété à feurs blanches), Senecio Cinéraire, Skeflera, Stachys, Verbasco, etc. Les plantes qui se sont imposées sont Asparagus, Bulbinella, Dianthus et Iris.

*faciès graminée bleue (zones ouvertes). Il s’agit des parcelles où les palmiers étaient quasi absents. Ces espaces étaient en grande partie colonisés par une graminée bleutée envahissante présentant l’avantage de ne pas sécher en été ce qui limite les risques d’incendie. Les plantes suivantes ont été introduites, avec peu de succès: Achillée, Anémone de mer, Anthemis, Buddleia, Gazania, Geraniums, Hypericum (Millepertuis local), Lavandin, Pimprenelle, Potentille, Salvia Derowskobia, Stachys, Thymus. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec Agapanthe, Dimorphotèque, Euryops, Iris, Kikuyu, Laurier rose, Salvia officinalis et Senecio cinéraire. Ces résultats demeurent toutefois globalement insatisfaisants en ce qui concerne cette partie du terrain.

*Autres introductions diverses expérimentées sans succès notable : adonis aestivalis, agrostemma githago, achillea milefolium, Agrimonia eupatoria, amni, aneth, Angelica archangelica, Antirrhinum majus, calendula officinalis, Callistephus chinensis, centaurea cyanus, cheiranthus cheiri, chrysanthemum leucanthemium et coronarium, Cichorium intybus, Cistus ladanifera, Coreopsis lancéolé, Coreopsis verticille, Coriandrum sativum, Cosmos bipinnatus, Cynoglossum amabile, Cynoglossum nervosum, daucus carota, Delphinium, Digitalis, Dimorphothéca, Dracocephalium moldavica, Dryas suendermanii, Echinacea purpurea, Echium vulgare, Fuschia, Gaillardia, Galium album, Godetia grandiflora, Gypsophila, Helianthus annuus, Helichrysum, Hesperis matronalis, Ibéris sempervivens, Lathyrus odoratus, Lavandula, Leucanthemum vulgare, Linum grandiflora, Linum rubrum, Liseron, Lunaria annua, Lupinus perennis, Lychnis chalcedonica, Lythrum salicaria, Malva sylvestris, Matricaria perforata, Matricaria recutita, Mentha, Monarda citrodora, Narcissus pseudonarcissus, Nigella damascena, Ocimum basilicum, Oenothera lamarkiana ou biennis, Papaver, Petroselium sativum, Pimpinella saxifraga, Réséda, Rosmarinus, Sanguisorta minor, Saponaria, Silene armeria ou dioca, Sorghum nigrum, Taraxacum, Tripleurospermum maritimum, Viola tricolor, etc.. Divers bulbes et rhyzomes ont aussi été introduits au fur et à mesure de l’évolution des dispositifs, dans les espaces laissés libres: acidantheras, aquilegia, arums, asparagus plumosus, asparagus sprengeri, anemone blanda, dahlias, echinacea purpura, eranthis cilicica, eranthis hyemalis, fritillaria meleagris, gladiolus, hosta undulata albomarginata, hyacinthus orientalis, incarvillea delavayi, iris, ixias, kniphofia uvaria, liatris spicata, lupinus russel hybrids, muscari armeniacum, narcissus delnashaugh, sparakis, tulipa tarda.

***

Les introductions végétales en zones marginales: liste des plantes introduites dans une optique écologique et/ou paysagère

*faciès oasien (jardin d’agrumes). Il s’agit de 2 terrasses où les palmiers sont seulement présents en bordure. Les agrumes représentent ici une culture historique originellement associée au palmier. Les agrumes actuellement installés sont les citronniers, les cédratiers, kumkait et orangers.

*faciès plates-bandes adossées (zones murales). Il s’agit de la colonisation des murs de terrasses, lesquels représentent la moitié de la superficie du terrain. Les plantes expérimentées sont les suivantes : Chévre-feuille, Pandorea, Passiflore, Vigne, Griffe des sorcières, Fausse Valériane, Roncier sans épines. Ces espaces se sont par ailleurs révélés propices à des plates-bandes adossées avec Artemis, Datura, Melisse, Menthe, Luzerne, Ruta.

*faciès corridors (zones arbustives & enherbées). Il s’agit de la mise en relation du jardin avec les propriétés voisines, ainsi que d’une volonté d’introduire des espèces ligneuses sur le site. Les arbres et arbustes choisis ont été les suivants : Aubépine, Aurundo donax, Chamaerops humilis, Dimorphoteca, Hedera helix (lierre), Lantana, Laurier cerise, Laurus nobilis, Ligustrum italicum, Neflier, Nerium oleander (Laurier rose), Pitosporum, Pyracantha coccinea, Viburnum tinus, Yucca.

***

La gestion des plantes invasives. 5 espèces de plantes envahissantes ont été recensées sur le site. Elles entraînent un appauvrissement important de la biodiversité. Leur présence offre toutefois certains intérêts. Tout en cherchant à éradiquer ces plantes, les expériences menées ont aussi visé à comprendre et à gérer leur extension afin de limiter leur prolifération par des barrages physiques et à les mettre en compétition.

1 Senecio deltoideus. Cette invasive originaire d’Afrique du Sud est désormais omniprésente dans toute la région littorale. Son avantage: elle produit une bio-masse importante, intéressante au niveau du compostage. Nous avons cherché à la contenir en vain par des introductions de plantes retombantes (en palissage des murs de terrasses), ou des introductions de plantes locales (en massifs et en couvre-sols).

2 Graminée bleutée à identifier. Cette graminée est extrêmement envahissante, mais facile à détruire. Elle présente toutefois l’avantage de ne pas se dessécher en été (ce qui limite les risques d’incendie) et de jouer un rôle de couvre-sol. Nous avons cherché à trouver des plantes capables de coexister avec elle.

3 Centaurée non identifiée. Cette centaurée (jacea, aspera, scabiosa ou nigrescens?) n’est que relativement envahissante, formant un massif à extension lente. Elle présente l’avantage d’attirer en permanence et en grande quantité divers insectes pollinisateurs, dont de nombreuses abeilles sauvages. Nous avons cherché à la limiter aux bordures des terrasses, car elle est retombante.

4-5 En cours d’identification. Ces deux dernières plantes poussent plus particulièrement dans les parties très ombragées, où elles empêchent la prolifération des herbes adventices. Nous avons cherché à les mettre en compétition entre elles, ainsi qu’avec diverses plantes locales ou introduites. Le dispositif s’est révélé très efficace, avec des espaces qui ne nécessitent depuis plusieurs années quasiment aucun entretien.

6 Introduction de plantes couvre-sols. Des plantes du type «couvre-sols» ont été introduites sur les plates-bandes délimitées autour des palmiers et en bordure des terrasses, afin d’observer leur développement. Les plantes introduites sont le millepertuis, le kikuyu, la pervenche, l’ageratum, la coche-lourde, l’achillée, ajuga repens, etc.

***

3.FAUNE

Illustration: nid de merles installé sur un rejet de palmier. Cette quatrième phase de notre intervention a concerné la faune sauvage (insectes, reptiles et batraciens, oiseaux et mammifères), encore bien représentée dans l’ensemble du vallon du fait de la proximité du torrent qui coule toute l’année et de la déprise agraire qui a conduit à l’ensauvagement d’un grand nombre de parcelles. A côté de la faune endémique, diverses espèces allogènes sont aussi présentes, et notamment le charançon rouge du palmier (Rhynchophorus ferrugineus) depuis 2007. Un premier palmier a été infesté en 2013 sur le terrain du Jardin Expérimental. Nous nous sommes attachés à savoir à ce sujet si la gestion écosystémique du jardin peut contribuer à limiter l’expansion du ravageur. Le charançon connait en effet des antagonistes dans son milieu naturel.

***

INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ ANIMALE. Bien qu’il s’agisse d’une zone sensible, située à l’embouchure d’un torrent méditerranéen, aucun inventaire faunistique n’a encore été réalisé à ce jour. Des observations partielles ont toutefois permis de relever la présence de chauves-souris et de lucioles, des espèces qui passent pour des indicateurs de biodiversité. Plusieurs dispositifs ont été mis en place afin de favoriser la présence d’une faune diversifiée sur le site.

*Entomofaune. Les divers dispositifs de décomposition des déchets de palmiers ont permis d’observer la présence d’une intéressante entomofaune, dont le cétoine doré qui colonise les stipes morts dont il assure la décomposition. On a aussi relevé la présence de nombreux insectes, dont plusieurs se sont spécialisés sur une fleur particulière, ainsi que celle de papillons, de libellules, de guêpes et d’abeilles sauvages. Un dispositif sommaire a été mis en place pour favoriser la nidification de ces abeilles autochtones.

*Animaux. Nous avons aussi relevé la présence de nombreux lézards, scorpions, grenouilles et serpents (couleuvres et orvets), sur le terrain et dans les deux bassins dès leur remise en fonction, ainsi que de rats (qui se nourrissent des dattes), d’écureuils et de blaireaux (attirés par les lombrics des composts).

*Avifaune. En ce qui concerne l’avifaune, les merles viennent spontanément nicher dans les branches basses des palmiers. Les tourterelles sont elles aussi assez nombreuses à fréquenter la cime des arbres. Plusieurs rapaces survolent régulièrement la zone par ailleurs, ainsi que divers oiseaux marins. Des bassins à oiseaux ont été installés, accompagnés de mangeoires en hiver, afin d’attirer et de fixer les oiseaux sur le site. Des nichoirs ont aussi été mis en place à cet effet. On a aussi envisagé des installations similaires destinées aux chauves-souris, en voie de disparition dans le vallon.

*Restauration des bassins. Les deux bassins du jardin ont été restaurés et ont fait l’objet d’introduction de plantes aquatiques. Ces introductions ont grandement favorisé la reproduction de plusieurs espèces d’intérêt, dont les grenouilles et les libellules.

***

GESTION DE RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS. Ce ravageur des palmiers est arrivé à Bordighera en 2007 dans les plantations ornementales de P. canariensis qu’il a fortement impacté. Le changement d’hôte du ravageur en direction de P. dactylifera en 2013, nous a conduit à mettre en œuvre une stratégie de Lutte Intégrée (Integrated Pest Management). Elle a reposé sur les cinq piliers suivants: absence de taille de feuilles vertes et gestion des déchets, mise en place de pièges, traitement par nématodes des rejets, protocole d’observation de symptômes d’infestations précoces, intervention curative immédiate par injection de pesticide.

* Voici les détails de l’installation du charançon rouge que nous avons pu observer, à la date du 17 octobre 2013, dans le Jardin Expérimental: « Projet Phoenix 2013. First occurrence of Rhynchophorus ferrugineus on date palm in Bordighera (Italy) ». Link: Phoenix Research Note

* L’apparition du ravageur des palmiers au voisinage du Jardin Expérimental nous a conduit à mettre en place une stratégie de lutte écosystémique, dont l’article suivant rend compte: « Transfert de Rhynchophorus ferrugineus vers la palmeraie de Bordighera (Italie) ». In: Fous de Palmiers June 2015 (n°83). Link: Castellana-Pintaud 2015.

* En savoir plus sur l’infestation à Bordighera et les techniques de lutte contre le charançon rouge (Rhynchophorus ferrugineus): listephoenix.com

***

4.PATRIMOINE

BORDIGHERA PALM GARDENS. Les initiatives en cours dans le jardin Expérimental concernent aussi la dimension patrimoniale de la palmeraie historique. Le Jardin Expérimental de Bordighera est en effet le dernier jardin de palmiers de la région. Nous avons cherché ainsi, dans un souci de conservation plus global du site, à nous inscrire dans les réseaux de jardins historiques et leurs circuits de visites touristiques. Nous avons participé dans le même esprit à une réflexion relative à la réhabilitation de l’ensemble du vallon, en collaboration avec les associations locales. La palmeraie de Bordighera occupe en effet l’embouchure d’un vallon méditerranéen d’une réelle richesse faunistique et floristique. Nous avons par ailleurs intégré le site historique de la palmeraie dans divers réseaux de collaborations Nord-Sud, autour de problématiques écosystémiques et socio-culturelles communes qui ont fait l’objet de plusieurs programmes de recherche dont ce site web rend compte.

***

VISITES GUIDEES. Grace aux visites guidées gérées par diverses associations d’amateurs de botanique et d’écologie, le site de la palmeraie historique est désormais pleinement intégré aux réseaux touristiques et patrimoniaux des jardins de la Riviera. Un espace d’expositions a été mis en place à cet effet, qui peut accueillir des panneaux illustrés installés sur la clôture du jardin expérimental, en bordure du sentier où a été aménagé un balcon-belvédère panoramique. Ces expositions ont présenté, suivant les évènements retenus, les expérimentations en cours ainsi que la tradition locale de la palmiculture ou d’autres thèmes artistiques et/ou patrimoniaux.

***

PALMICULTURE. Cette initiative concerne la mise en culture de graines de palmiers issues d’exemplaires locaux en vue de la régénération du site historique. Elle est menée sur la parcelle voisine, mise à disposition par une association locale A Parmura. Ces palmiers sont destinés à être transplantés dans les jardins publics et privés de la commune. Une série de graines de palmiers hybrides a notamment été mise en culture, afin de prendre en compte cette dimension originale de la biodiversité locale. Le revival de la tradition de la palmiculture a par ailleurs connu ces dernières années un succès encourageant.

***

BIODIVERSITE. Les collaborations en cours dans ce domaine visent à élargir la problématique phénicicole à la biodiversité, notamment en direction des réseaux de zones humides méditerranéennes et des oasis dites marginales. La palmeraie de Bordighera occupe en effet l’embouchure d’un vallon méditerranéen d’une réelle richesse faunistique et floristique, lequel ne fait actuellement l’objet d’aucune protection ni inventaire. Le palmier-dattier présente par ailleurs une diversité génétique exceptionnelle qui nous a conduit à mettre en place des collaborations Nord-Sud visant à la description de son cycle reproducteur à diverses latitudes.

***

ANTHROPOLOGIE. Nos recherches se proposent plus largement de rendre compte de la place occupée par les plantes dans l’histoire des sociétés, et notamment dans les représentations identitaires de l’espace vécu. Elles concernent plus spécifiquement l’histoire de l’acclimatation de matériel végétatif dans le monde méditerranéen. Des investigations paysagères à caractère patrimonial sont menées à ce sujet en collaboration avec les archives locales, les historiens, les collectionneurs, divers instituts de recherche et les jardins botaniques de la région.

***

CONCLUSION. Le Jardin Expérimental Phoenix est un jardin privé, qui a été géré dans le cadre d’un partenariat franco-italien. L’objectif de ce projet de jardin expérimental visait à assurer sa conservation mais aussi à contribuer plus largement à la réhabilitation de la palmeraie historique de Bordighera et de ses traditions. Le Centre de Recherches sur le Patrimoine (CRP-France) a été à l’origine de cette initiative dans le cadre du Projet Phoenix en collaboration avec l’IRD. Une vingtaine d’instituts de recherche, de jardins botaniques et historiques et d’associations locales ont par ailleurs participé et contribué à donner à ce projet une dimension internationale. Afin de l’inscrire dans le territoire nous avons proposé de s’inspirer à cet effet du modèle de Parc Naturel Urbain (PNU), développé en France depuis une vingtaine d’années. Cette proposition s’appuyait sur le recensement réalisé précédemment par les services municipaux de l’ensemble du site historique. Elle visait à permettre une protection consensuelle du site et sa valorisation touristique. Cette proposition n’a pu aboutir pour différentes raisons, en premier lieu la dissolution du conseil municipal pour infiltrations mafieuses. La ville a dès lors été gérée par des commissaires nommés par l’Etat. Une nouvelle municipalité a été élue par la suite, dans le contexte de l’expansion des populations de ravageurs des palmiers sur le territoire communale. Cette situation inédite n’a pas permis de développer des projets de conservation, la lutte contre les ravageurs ayant mobilisé toutes les ressources et ayant conduit à un climat conflictuel entre les différents acteurs. Après dix ans de présence sur le site du Jardin Phoenix, nous avons donc décidé de mettre un terme à nos interventions.